上山院長ブログ

2023.09.15

言葉・文字の力

言葉をうまくまとめれる人、才能だと感じます。

エミネムのラップを聴いた時、驚嘆しました。

1秒間に10.65音節・7.23語というギネス記録を持たれています。

私が努力しても習得できない能力であり、度肝を抜かれるとはこのことです。

「文明とは、文字情報による知識を継承し、累積し、加速した技術進歩の結果だ」と指摘されていたり、ヒトは言葉・文字があったからこそ遺伝子以外での情報の蓄積・共有をすることができ、広く世代を超えて学び続けることが出来た生命体と言えます。

言葉・文字はヒトの発展の転機となった発明の一つだとしみじみ実感します。

文字・言葉のもつ力は非常に大きいものとご理解頂いていると思いますが、私を含め誰もが言葉を紡ぐ事を得意としている訳ではなく、だからこそ“格言”というものに魅かれるのではないかと思います。

日本で教養人の判断に和歌や俳句が重視されていたのも納得します。

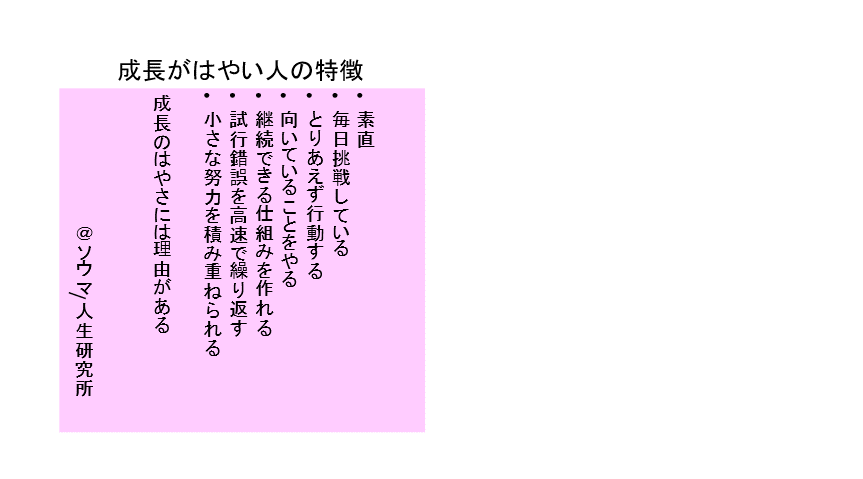

今では割と自由なくくりのものもみられ、最近目にしたこちらの言葉、一読で好きになりした。

何か目標を掲げる際、向き不向きを判断することは始める前の最重要事項です。

適性があればとりあえず取り組む、確実な一歩を継続する、しかし常々高速で検討し続ける事が必須であり、目標達成するコツが実にうまく集約されていると思いました。

仕事でも日常生活でも何かを達成する上での取り組み方は共通しているものです。

成長がはやいとは、目標を最速で達成するヒトとほぼ同じことと考えられ、美容・ボディメンテナンス・フットケアなど持続的努力が必要な事項においても参考になると感じ、今回ご紹介させて頂きました。

ご自身の活力となる言葉を独自で書くのも良いですし、探してみるのも良いですし、何かに前向きに取り組むために、まず文字という形にするという事はお勧めです。

2023.08.18

ヒートアイランドの警告

南国人からしても“東京は熱い”、東京の地表面温度は65℃まで上昇するようで、正に鉄板焼き状態です

非常に不快さを感じますが、東京ではこの100年で気温が3度上昇していると報告されており、22°から25°とすると大したことないように思いがちですが、人の体温で36℃から39℃としたらこれは困ったことだと気付きますよね

私は年々夏が辛くなっていたのですが、鹿児島や福島では楽な事に気付きました。

このつらさの要因は自然夏ではなく、“人工夏”つまりアスファルトを敷き詰めた土地に高層ビルを密集させ強い冷房が必要となるという環境は人にとっても悪環境

やはり土があり、緑に囲まれ、川が流れ、風の循環が良い場所は、暑くても心地良いものです

ヒートアイランドは少なくとも増悪していると体感していますが、SDGsを国連で掲げたのは2015年、地球温暖化=CO2だけを認識させようと、意図的に動いているのではと現状に不信感が募ります。

地球温暖化とヒートアイランド現象とでは仕組みや規模が異なるとは言われますが、関連は勿論していますし、ただ日本でのヒートアイランド対応が不十分なだけかもしれません

ヒートアイランド現象の原因として以下4点が主要要因として指摘されています。

① 緑地、水面の面積減少

② アスファルトやコンクリートに覆われた地面の増大

③ 自動車や建物から出される熱排出の増大

④ ビルの密集による風通しの悪化

CO2削減の取り組み事は良いと思いますが、他にも取り組むべきことがあり、FAO(food and agriculture organization of the united nations)の報告では、森林減少率は減っているものの、植林率の上昇もなく、残念ながら減少率の改善は乏しいようです。

植林しても成長に時間がかかりますから、総合的にみて改善しているとは言い難いです

国連やICLEI、日本環境省も、目標自体は本当に立派ですが、実際どのような結果を出しているのかが重要です。

私のような一般人にも、「○○をしてこの結果が出ている、だから次は○○していくので皆で取り組んで行きましょう」という明瞭な報告が見える取り組みを是非して欲しいものですが、現状は見せかけの目標となってしまっているのか、もしくはメディアの問題も多分にあるのかと懸念する所です

これは医療含め全分野における共通事項だと言えますが、何かしら問題がある際、第一に原因を正しく追及できないと、適切な解決に取り組めません。

そして問題があると認識した際には、必ず何かを変えないと改善は期待できません

私自身現代の発展による恩恵を受けている一人であり、電気もなく徒歩の移動手段だけで生活する事は困難ですが、今後どの方向に進路を進めるかが肝要です。

私も出来る事からまず行動、より深く考察し引き続き取り組んでいこうと改めて決意しました。

この“不快な夏”、悪化に拍車をかけるのか、改善のために変容するのか、日本・世界の実際の動きをしっかり注視して行きましょう、他人事ではなく自分事ですから

2023.07.20

人間は見たいものしか見ない、その結果・・・

私の信条の一つは、「最新の医療を受けれるより、医療を受ける必要のない状態の維持を目指したい」なのですが、医学教育はその範囲を網羅していません

そのため興味のある方は皆さん個人で情報を収集し、実践して確認しながら調整するしかなく、分子栄養学はその基礎として大きな助けとなります。

しかしそれが全てではなく、「ヒトにとってのあるべき生活というものは一体何なのか」、今からの課題なのだと思います

私自身生活習慣を見直し続けている中で、まず情報そのものも見定める事を心掛けるようになりました。

ガイウス・ユリウス・カエサルは約2000年前既に、「人間ならば誰にでも現実のすべてが見えるわけではない。多くの人は見たいと欲する現実しか見ていない」(塩野七生さんの著書“ローマ人の物語”から)。

全くその通りだと痛感しています、多くが良い文面にコロッと騙されてしまいますよね

“WHAT THE HEALTH”では、情報を誰がどのような意図で出しているのか、その点の重要性が見えてきます。

情報収集がしやすくなった一方で、嘘も真実も錯綜しています。

この先情報操作の更なる悪化が懸念され、そのつもりがなくても結果偽りを伝えていたということも誰にでもありえます

一人一人が今だけでなくその先へバトンを渡す義務も背負っていることを自覚し、真実を見誤ることがないようにしていきたいですね

|

“WHAT THE HEALTH” Mr. Kip Andersenの2017年製作ドキュメンタリー、現代病と生活の関係を追求していく中で見えてきた医療界の問題点、「スポンサーの悪影響」を見過ごしてはいけない。 Netflixでも配信中 |

2023.06.24

やはりB/Sスパンゲ

巻き爪や陥入爪の加療というのは、

① 湾曲した爪を広げる

② 肥厚した爪を適正な厚さに調整する

という2点になります。一旦変形してしまった爪、は自然に良くなる可能性は低く、物理的対応を要します。

特に爪が肥厚している場合、適切な厚みへ調整していくことが早く良くなる秘訣です。

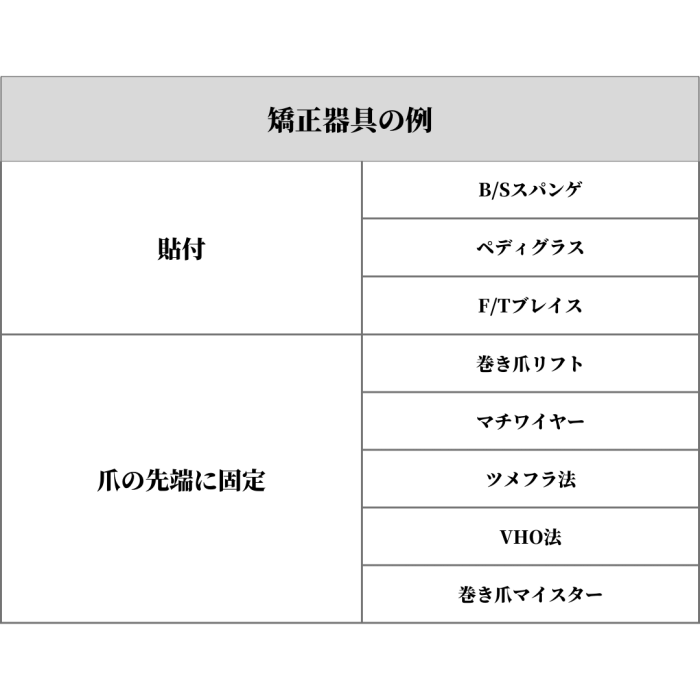

矯正器具としては多種類あり、大区分としては樹脂製の器具を爪の中央あたりに固定するか、金属製の器具を爪の先端に装着するかの2タイプです。

現時点当院ではB/Sスパンゲと巻き爪リフトで対応していますが、99%B/Sスパンゲではないでしょうか。色々見てきた中で、今のところB/Sスパンゲが最も優れていると感じています。

利点ですが

・爪が短くても対応できる、実際先端のみ巻いているわけではないため、長く維持できる印象

・多少の炎症であれば対応可能

・器具で傷つく可能性はほぼない

・爪が割れる可能性は低く、痛みもほぼない

・自己管理が楽

・矯正期間中は1か月間隔での張替となるが、維持期間となると2~3か月程留置可能

・費用対効果から推奨できる

B/Sスパンゲはドイツ製なので、できれば日本企業のものにしたいと思っているのですが、以上の理由から現時点ではやはりB/Sスパンゲを推奨しています。

しかし重要なのは、爪のトラブルは大体において生活習慣が原因という点です。

問題が見られる際には、必ず靴・靴の履き方・足趾の使い方・インソールを見直して根本的原因を特定し、そこを改善する努力をしないと結局再発し続けてしまいます。

当院では、根治的改善を目標としていますので、再発しないためにご自身で取り組むべきところはしっかり取り組んで頂くようご指導させて頂いてます。

2023.05.20

今こそ学び!

この約100年の人間社会の変容は、実に著しいものです。

1950年世界人口25憶人だったのが、現在80億人と急激に増えていますし、すべての技術革新から生活自体が大きく様変わりしています。

今からどの方向に進んでいくのか、全てが関わってくることになるので、自分事として注視していく必要性を感じていますが、意見も多様で正確な目測はなかなか難しいようです。

歴史的にヒトは今まで前進あるのみ、その時々の現象に合わせて社会システムを合わせてきたという印象ですが、今後はAIの発展でそれも変わってくるのではないでしょうか。

先々を予測し“地球人”としての在り方の共通指針が、より現実的に打ち立てられていく転換期なのかもしれません。

個人で取り組むべき事といえば、やはり学びの継続ではないかと思います。

私も長らく生きてきて、時代としても人生としても節目を感じるこの頃、現在幅広く学ばなければと、自分の最終着地点を見据えながら取り組み始めています。

文学、哲学、宗教学、歴史学、量子力学、犯罪学、プログラミング等々、実際の世の中の問題は一つの正答があるというわけではないので、現在から未来を判断する際には多岐に渡る事項において考察ができないと見えてこないものだと実感しています。

いづれにせよ“元気である”という事がどんな時代であっても必要要素であることは間違いなく、一旦失われてしまうと二度と手に入らないかもしれませんので、適切なエイジングケアには引き続きしっかりと取り組んでいきましょう。

2023.04.20

鹿児島の由来

鹿児島の由来から医療の歴史を見直した際、これからを考えるうえで重要な情報だと再認識しました。

今は医療のみならず多分野における歴史を見直しています。

その中で日本の“天孫降臨”において「鹿児島」の関連を知りました。

当時日本の中心であった日高見国の勢力を西に伸ばそうと、現在の茨城県である鹿島神宮あたりから船で出発し、辿り着いたところが鹿児島であり、鹿島の児という意味で”鹿児島”と名付けられたと。

これまで目にした中で最も流れの良い解釈だなと目を惹きました。

自分で文献を集めるところからというのは難しいですが、専門家による分析の比較はしたいですよね。

今だとやはりChatGPT、気になる応答はこちら、“最も有力な説は鹿島神社の祭神である神武天皇の孫である「鹿之子命(かのこのみこと)」がこの地に上陸し、この地に住み着いたので、この地を鹿之子島➡鹿児島と呼ばれるようになった説、また別の説としては、かつてこの地に多くの鹿が生息していたことから「鹿島」と呼ばれ、その後「鹿児島」と変化したという説”と、ちゃんと情報集積されていました。

旧時のことは残されたものから想像するしかないので、いずれも「中らずと雖も遠からず」なのだろうとしか判断できませんが、何においても複数の可能性を考えるべきだという事に気付かされます。学ぶべき知識は増加の一途ですから、命ある限り学びですね。

2023.03.20

ボディメンテナンス分野を振り返ってみて

自然科学の始まりは紀元前600年頃タレスに発するともいわれています。

生命の真理とは、終着点の見えない魅力的なテーマです。

タレス自身哲学のみならず、数学、天文学、工学、建築学という多岐に渡る分野に精通しており、実際知ろうとすると幅広い学びが必要なのでしょう。

私が心にとどめている一例をご紹介すると、仏教では「一切は苦である、無常である、無我である」それが根幹なのだそうです。

なので科学者が物質の因果関係を研究している一方、仏教では生きる苦しみを乗り超える事を専門分野とし、苦しみの因果関係を研究しているという解説により、宗教学の必要性を咀嚼できました。

そこから思ったのですが、ボディメンテナンスとは、アンチエイジングのみを目的とするよりは、生き方のサポートであり、同様なことではないかと。

どの方向に進み、何を改善すべきかを知るためには知識が必要ですので、検査はその助けになりますが、降りかかる問題を作るのが本人なので、それを解決できるのも本人でしかなく、何かを改善したいと思っている本人が“今”から行動を変えなければ良い結果がでることはありません。

すぐに行動に移せる人は何をしても良い結果を生みやすく、行動を変えられない人は当然ながら改善することはないですね。

自分は変わりたくないけれど、結果だけ良くしたいというのは無理なのです。

私は常に実体験しながら模索していますが経験上、なかなか硬い脳の持ち主でも、瞑想やヒプノセラピー、チャネリングなどはまず一歩進むためには有効のようで、別のアプローチも必要です。

現在日本の医学部では、西洋医学しか学べないのですが、医療という分野においてごく一部でしかなく、これまでの歴史にもみられるように、現在は変遷期の段階なのでしょう。

一つに固執すると道は閉ざされるだけですが、視野を広げると道が開けてくるものですね。

2023.02.21

Project Blueprint

“Be the next evolution of human.”

正に今に合った取り組みで、このようなプロジェクトにはワクワクします

どのようなプロジェクトかというと、Kernel Co.のCEOである45歳のブライアン・ジョンソン自身が取り組んでおり、「10代の若者と同じように機能する臓器を与えること」を目的としている、実に興味深いものです。

もしここで創薬なのかと思ったら、実に甘い考えです。

彼の取り組みからも、何か飲めば済むというようなそんなぬるいものではないことがわかります。

彼はドクターチームを持ち、採血検査は勿論ながらMRI検査、超音波検査等で詳細なモニタリングをしながら、一方通行の老化の歩みを進ませないための生活習慣を徹底的に実践しています

1977kcalのビーガン食を継続し、サプリメントを活用し、しっかりとした運動/筋トレに励み、十分な睡眠をとり、光治療等も取り入れ、皮膚ケアも怠らず、適切な生活習慣というものを追求中です。

その結果1年で0.75歳の老化スピードと計算され、彼の心臓は37歳、皮膚は28歳、肺活量と体力は18歳だそうです

このプロジェクトでは、肝心なことは日々の生き方であるということを実証しており、先天的な要因を除いては、良い状態を維持できれば本人の努力の結果ですし、悪い状態であれば致し方ない事もあるかと思いますが、基本的に自業自得。

生きる程にその人の生き様が自ずと体に見えてくるということですね。

このプロジェクトからも創薬にばかり注目されがちな現在の医療の風潮には疑問を感じます。

正に“Be the next evolution of human”システム含め人のあり方そのものをアップデートすべき時が来たのでしょう。

是非このプロジェクトに追従していきたいものです。

2022.12.20

脳力を鍛える

1月のラジオテーマは「脳力を鍛える」を予定しています

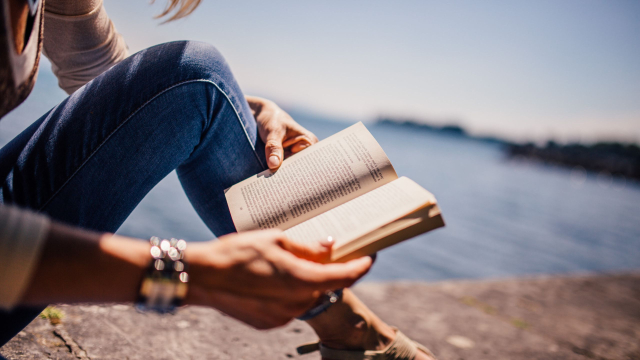

運動は勿論のことながら、将棋や囲碁、チェスはやはり良いなと思いますが、最も取り組みやすいのは読書です。

残念ながら日本での読書率は低下し続けており、GfKジャパンによる「読書頻度に関するグローバル調査」(17ヵ国で2017年に実施)では1位中国、日本は15位という報告でした

PISA(Programme for International Assessment)と呼ばれる国際的な学習到達度調査でも、日本人の“読解力”の低下が示唆されていました

優れた科学者は同時に哲学者でもあり、実は理系の人間にとっても文系全般重要な領域です。

私は最近になり本を手にすることが増え、読み応えのある本を渇望するようになりました。

今は1950~1990年代頃の岩波文庫に取り組み始めたところです。

ヒトは“文字”という残る情報手段を発明できたため、その英知は、悠か年月をこえ、後世の同種にとっても貴重な財産となっていいます

人口増加してもそのような優れた者はほんの一握りにすぎませんが、同じ境地には立てずとも、学び・活かし・自分なりの修飾を加えることでバージョンアップさせることは出来るかもしれません。

しかも今は 以前と異なり、望めばお手頃価格で誰もがいつでもその知識を共有できるという、何と嬉しい時代なのでしょう。

鍛えない限り伸びることはなく、ましてや今あるものさえ失われていく一方ですので、成長期のヒトは当然ですが、20歳過ぎてからこそ脳を鍛錬することに向き合い続けていかなければならないでしょう。

娯楽としても良いですが、思考力が深まる、脳内電気信号が刺激される一冊をまずは見つけてみて下さい。

2022.11.15

12月ラジオのメインテーマは「Life innovation」

イノベーションとは、物事の「新機軸」「新結合」「新しい切り口」「新しい捉え方」「新しい活用法」のこと

一般には新しい技術の発明を指すという意味に誤認されたりしますが、それだけでなく新しいアイデアから社会的意義のある新たな価値を創造し、社会的に大きな変化をもたらす自律的な人・組織・社会の幅広い変革を意味します(by wikipedia)。

ささいな事、大きな事様々ですが、この時代の変わり目に取り組むべきことは数々ありますよね

見直すとおかしな社会的通念や仕組みもあったりして、もっと色々テーマに挙げたかったのですが気になっていたいくつかをピックアップして直木さんとお話しています

その時々で十分考察し、行動していたのだろうかと疑問を感じることが多いですよね。

そしてその後放置されているものがおかしなことになっていると過去の事例でわかります

そこから学ぶことがより重要です

より良い未来のためには、一人一人が甘えたり流されることなく、常に見直し考え、行動しイノベーションを積み重ねていく事だと感じます

是非皆さんが取り組んでいるイノベーションや、気になっているおかしなことを教えて下さい

- 1 / 11

- »